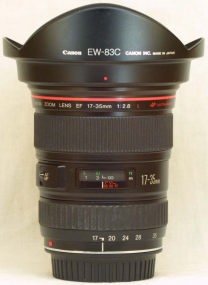

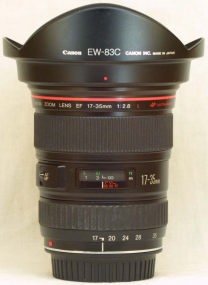

レンズ構成 : 10群15枚。

絞り羽 : 7枚

USM採用のフルタイムマニュアルのインナーフォーカス方式です。

EOS D30では27.2mm-56mmの画角に相当します。

レンズ構成 : 10群15枚。

絞り羽 : 7枚

USM採用のフルタイムマニュアルのインナーフォーカス方式です。

EOS D30では27.2mm-56mmの画角に相当します。

発売開始が96年4月、5年を経て01年12月。新型の16-35mm

F2.8Lに切り替わりました。

見かけ上はインナーズームですが、フィルター枠の内側で前玉が前後に移動するかたちでズーミングします。

また、ズームを広角端にズームするにしたがって絞りが閉じる方向に動きます。要するに開放絞りがF2.8になるように機械的に調整しています。この辺にズーム設計の古さを感じます。

肝心の写りの方はと言うと、そこはキャノンの「赤はちまき」。もはやD30の300万画素の描写力を超越して、まったく問題のない水準です。

一般の135フォーマットでは超広角17mmから、広角35mmまでをカバーする、なに不自由ない広角ズームですが、D30で使用するとなると、やはり広角側が物足りなくなってしまいます。

広角が広がらない…D30の一番の泣き所です。

ともあれこの広角ズームは、風景撮影において一番信頼がおけ、活躍の多いレンズです。

※ 画像はサイズを変更、Jpeg圧縮率を変更してあります。

広角の魅力はなんと言っても、人間の視界を超えた広い画角と、深い被写界深度ですが、開放がF2.8のこのレンズは最短撮影域では意外なほどボケます。広い画角で沢山入る背景がボケると言うのはなかなか表現に有効だったりします。

上の写真はヤマアジサイですが、マクロで迫った花の世界とは一味違う花の存在感を出せました。

ところで…

広角を上手につかえて撮影も一人前と言われますが、人間の視界を超えた広角の画角を使いこなすのは、望遠を使いこなすことよりも遥かに難しいものです。

私が最初に手にした広角レンズは、キャノンのEF 20-35mm F3.5-4.5 USMでしたが、覗いてびっくりあそこからここまで入り込むの?(妙な表現ですが)と、びっくり。

しかも、何を写したのかわからない間抜けな写真ばかりでした。 「鏡胴に鮮やかな一本の赤いラインが刻まれた、Lシリーズ。描写性、操作性、耐環境性など、すべてにおいて卓越した超高性能レンズ群です。」とキャノンは申しておりますが、

これをD30に装着するとどうなるか?300万画素のC-MOSセンサーは私の実感では、ISO100の銀塩フィルムの描写能力の1/10くらいしかないだろうなと言うのが正直なところです。

となると、宝の持ち腐れ?と言うことになりますが、フレアやゴーストの処理など、ここ一番というところでは汎用のレンズとLでは格段に性能差が現れます。逆光・夜景など点光源が入る状況、特に広角で太陽が入るような状況では、このレンズの美味しさがあらわれてきます。

もっとも、広角ズームの広角端を広げるとおのずとこのレンズしかないことになるのですが…

新型のEF16-35mmF2.8 L USM。魅力的だなぁ…

※ 画像はサイズを変更、Jpeg圧縮率を変更してあります。

夕焼け空は、その日ごとにどこまで焼けるのかもまったく想像がつきませんが、山の稜線から、真上の空まで撮り込みたいとなると、やはり広角が必要になってきます。

この日の夕焼けは日が沈むまでは何の変哲もなかったのですが、稜線のむこう。水平線までの状態が良かったのでしょう。見る見るうちに紅く染まりだしました。